�F��㎎���o����e�ɂ���

| ��2����� | |

|---|---|

| �P. | �@�畆��S���ɑ��݂����ʑ̐����o�̎�ނƎ�e��̊W���L���B �A�F�⍜�i�ɑ��݂����e��̎�ނƖ����ɂ��ċL���B |

| �Q. | �Z���������ŔS�������؊J�A���폜�A�����E���������̏p���Ŏ{�p�������{�����q�������p��ɓ����̐㔼���̒m�o�ُ��F�߂��B��_�o�����{�����q���㑤�ߖT�𑖍s���Ă����ƍl�����邪�A��_�o����Q����\���̂����Z�ɂ��āA�Ȍ��ȗ��R�ƂƂ��ɋ�̓I�ɋL���B |

| �R. | �O���_�o�m�o��Q�ɑ���]���@�ɂ��Ĉȉ��̖₢�ɓ�����B �@�_�o�Ǐ�i���o�Ǐ�j�ɂ��Ăǂ̗l�Ȃ��̂����邩�A�܂����ꂼ��̓������������B �A��ʓI�����@���R�ȏ㋓���A���ꂼ��̓����ɂ��Đ�������B �B�萫�I�����@���R�ȏ㋓���A���ꂼ��̓����ɂ��Đ�������B |

| �S. | ���{�q�������������ʼn������_�o�x�z�̈�Ɋ��o�ُ킪���ǂ����ꍇ�̖Ö@�ɂ��ċL���B |

| �T. | �㌴�a�Ƃ́B�Տ��ɂ�����Ή��ɂ��� |

| ��3����� | |

|---|---|

| �P. | ���O��I�g�K�C���畆�̊��o�ُ���ʓI�ɐf�f���錟�����@����2�ȏ�q�ׂ�B |

| �Q. | ���{���������������ɍۂ��A�p�O�ɐ������ׂ������ǂ��L����B |

| �R. | ��_�o�ɂ��āA���ɂ��̑��s�i���{�_�o����̕����薖���j�ɂ��� �ł��邾���ڍׂɋL���B�������A���o�_�o�ɂ��Ă͋L�q�̕K�v�͂Ȃ��B |

| �S. | ���{�����q�������ɔ�����_�o�����̌����ɂ��ċL���B |

| �T. | ���o�ُ�̌����I�����Ƃ��̎��Ö@�ɂ��ċL���B |

| ��4����� | |

|---|---|

| �P. | ���{�����q������1�T��ɉ��O�̒m�o�ُ��i���ė��@�����B���O���o�ُ�v���g�R�[���ɏ������]���@���q�ׂ�B |

| �Q. | ��X�]�_�o�̂������~�E���疖�����̐_�o���s�ɂ��ċL���B |

| �R. | ���̎��Ȉ�@�ʼn��{�q�������A�P�T�Ԍ�ɉ��O�̒m�o�ُ��i���ė��@�����Ǘ�ɑ��鎡�Õ��j���L�q����B |

| �S. | ���{�����q�������p�ʼn������_�o��Q��F�߁A1�N�o�߂��Ă����O�E�I�g�K�C�畆�̒m�o��Ⴢ��c�����Ă���30�Ώ������҂��A�\��̑��k�ړI�ɗ��@�����B�C���t�H�[���h�R���Z���g������A��������Ö@���s���Ă������߁A�����p���{�s�����厡��ɑ���s�M��s���͂Ȃ����A����ȏ�̉��P�͌����߂Ȃ��ƌ���ꂽ���ߐ��_�I�ɗ�������ł���Ƃ����B���̊��҂ɂǂ̂悤�ɐڂ��A�b��W�J���邩�L���Ȃ����B |

| �T. | CT�摜�f�f�ō��̈ꕔ�Ɖ������ǂƂ̋ߐڂ��m�F���ꂽ���{�q���̔������s�����A�ł��邾���_�o��Q���N�����Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɂ͂ǂ̂悤�Ȃ��Ƃɒ��ӂ��Ĕ���������悢���B������Z��̃|�C���g���邢�͕��@�ɂ��ĉӏ������ɏq�ׂ�B |

| ��5����� | |

|---|---|

| �P. | �����_�o���ۂ�A�����ہA�`���ہAC���ۂɂ��ďq�ׂ�B |

| �Q. | Seddon�̕��ށi1943�j�̊T�v���L���A���ꂼ��ɂ��āA���̏��������_�o�ɂ����Đ������鉺�{�����q���������̑���Ȃ�тɏɂ��ė�L����B |

| �R. | 21�ˏ����B���i��3���̐f�f�ʼn��{�}����p��7���O�Ɏ��B�p���荶���I�g�K�C�_�o�̈�ɒm�o��Ⴢ�F�߁AVit B12�̓��^���s���Ă��邪�A�Ǐ�̉��P�͔F�߂��Ȃ��B���̂悤�ȏ�ʂɂ����āA����_�o�߃u���b�N�ɂ��āA�P�j���Î����A�Q�j�L�����A�R�j���@�A�S�j�����ǁA���܂߂Đ�������B |

| �S. | �@���O�E��̊��o�ُ��f�f���邽�߂ɕK�v�Ȋ�ށE���������A���ꂼ��̎g�p���@���L�q����B �A�u�u�`�r�v�̈Ӌ`�ɂ��ċL�q����B |

| �T. | ��Î��̂ƈ�Éߌ�̈Ⴂ�ɂ��Đ�������B |

| ��6����� | |

|---|---|

| �P. | �O���_�o�̐_�o�j�ɂ��Đ������W���������̂��P�I�ׁB �@�O���_�o���]�H�j�\�G�o�E���o �@�O���_�o�Ґ��H�j�\���o�E�Ɋo �@�O���_�o��m�o�j�\�̊��o�i�ؖa������̎�e���܂ށj �@�O���_�o�^���j�\��ʕ\��̉^�� |

| �Q. | �Б��{�ߑO����Q�`���p��A�����̌��p�����Ɨ���������ꂽ�B���������ƍl�������ʐ_�o�̎}�͂ǂꂩ�B�Q�I�ׁB �@�O�z�} �@�j���} �@�j�؎} �@���{���} �@��} |

| �R. | ���o�ُ�Ɋւ�����e�Ő��������̂����ׂđI�ׁB �@���o�����͈���ł��� �@��p��̊m�F�͕K�v�ł��� �@���������l��130��g/dl���l�Ƃ��� �@�h���f�B�X�N�����͒�ʌ����ł��� �@�d�C���o�����͎x�z�_�o�̈�ʂɕ]���ł��� |

| �S. | �O���_�o�̈�̊O���ɂ��_�o��Q���u�ɂɑ��鎡�Ö�̂������I���Ƃ��ĕs�K���Ȃ��̂��P�I�ׁB �@�J���o�}�[�s�� �@���L�V���`�� �@���R�o���~�� �@�A�~�g���v�`�� �@�v���K�o���� |

| �T. | ���Ȑf�Ì_��ɂ����鎕�Ȉ�t�̋`�����Q�I�ׁB �@�f�Õ��j����`�� �@���m�`�� �@�P�ǒ��Ӌ`�� �@�f�Ís���͋`�� �@�����`�� |

| �U. | ���o�͐�����ɑ��݂��閡�Q�ɂ���Ďi���Ă���B��ɂ����閡�o�̐_�o�x�z�ɂ��āA�x�z�̈�Ɋ܂܂����������p���Đ�������B |

| �V. | ���ɏǏ����\����������o�̈�̎�p�p���Ƃ��̌����ɂ��Ă��ꂼ��L�q����B �@��̉^����Q �@��̒m�o�ُ� |

| �W. | �{�w��̐f�f��ɂ������̊��o�ُ�̌������@�A�v�̂ɂ��ċL�q����B |

| �X. | �ȉ��̏Ǘ�ɂ��āA�l�����鎡�Ö@�ɂ��āA�K���������܂߂ċL���B ���҂͋ߎ��Ȃɂ����ĉE���{����P�����ɃC���v�����g�����㗂�����A�E���O�E���Ƃ������̂��т�Ɠ݂�������i�����B���Y���Ȃł͓��ɏ��u�����A�P�T�ԗl�q���������A�Ǐ�ω��Ȃ����߁A�p��Q�T�ԖڂɁi��Ë@�ւɁj�Љ�@�����B �p���g����CT�ɂ��摜�f�f�ł́A�C���v�����g�̂Ɖ��{�Ǐ�ǂƂ̋����͂T�o����A�h�������O�|���ڂ��Ă��Ȃ��B�m�o�����ł�SW�e�X�g�F3.61�i���푤1.65�j�A��_���ʈ�15�o�i���푤5�o�j�A��o�͔F���\�A���o�͔F���\�������킩���A�Ɋo�͔F���\�ł������B���o�Ǐ�Ƃ��Ēm�o�ݖ��ƕs�����̂Ȃ��ُ튴�o���y�x�F�߂�ꂽ�B ���A�Љ��ɂ��ƁA�������ɂ͓`�B�����͍s�킸�A�Z�������̂ݍs���Ă���A���ˎ��Ɩ��������u�ɂ͔F�߂��Ȃ������Ƃ̂��Ƃł���B |

| �P�O. | 22�Ώ������҂��A���{�q��������ɐ��������O�̂��т����i�ɁA�������s�������Ȉ�@����̏Љ�ŗ��@�����B������1�T�Ԍo�߂��Ă���A���o�����̌��ʁA�X�R�A��SW�m�o�e�X�^�[�A��_���ʁA�Ɋo�����S��4�ł������B������A���ʂƗ\��ɂ��Ċ��҂��玿�₳�ꂽ�ꍇ�ǂ̂悤�ɓ`���邩�B |

| ��7����� | |

|---|---|

| �P. | ���̉p���Ζ�̑g�ݍ��킹�Ő��������̂��Q�I�ׁB �@Allodynia�@�\�@���o�̒ቺ�i�F��臒l�̏㏸�j �@Anesthesia�@�\�@���o�E�� �@Dysesthesia�@�\�@�s������Ȃ��ُ튴�o �@Hypoesthesia�@�\�@�ْɁi�ɂ�臒l�̒ቺ�j �@Hyperalgesia�@�\�@�u�ɉߕq�i�N�Q�h���ւ̔�������j |

| �Q. | ���o�̎x�z�_�o�Ǝx�z�̈�Ƃ̑g�ݍ��킹�Ő������̂͂ǂꂩ�B���ׂđI�ׁB �@�ۍ��_�o�@�\�@��敔 �@����_�o�@�\�@�㍪�� �@��{�_�o�@�\�@�d���W �@���{�_�o�@�\�@�j�S�� �@�名�̐_�o�@�\�@����W |

| �R. | ���o��Q�ɂ��Đ������̂͂ǂꂩ�B���ׂđI�ׁB �@���o�����������̂P�ł��� �@��ܐ����o��Q�͍���҂ɂ悭�݂��� �@�S�������o��Q�͂����Ƃ����������ł��� �@�����_�o��Q�ɂ�閡�o��Q�ł͐�_�o��Q�������Ƃ����� �@�������R�����o��Q�̐f�f�ł͌��������l130��g/dl���l�Ƃ��� | �@

| �S. | �C���t�H�[���h�R���Z���g�iIC�j�ɂ��Č���Ă�����̂��P�I�ׁB �@���{��t��́u�ʒm�Ɠ��Ӂv�Ɩp���Ă��� �@IC�ɂ����Đ��p��̗��p�͔����Ȃ���Ȃ�Ȃ� �@���{�ł�1997�N�Ɉ�t�@��P���̂S��Q���ɖ��������ꂽ �@IC�̓��e�ɂ͈�Ís�ׂɂ��댯���Ȃ�тɂ��̔����p�x���܂� �@�j�������x���O�j�̂����Ƃ�1964�N�w���V���L�錾�Ŏ����ꂽ |

| �T. | �E���{��P�����ɃC���v�����g������A�E���O�ɒm�o�ُ킪�������S�g�����̂Ȃ����҂̎��ÂƂ��čs������̂�2�I�ׁB �@�v���K�o����5mg/���𓊗^���� �@�|���v���W���N150mg/���𓊗^���� �@���R�o���~��1500��g/���𓊗^���� �@�g���l�L�T���_1000mg/���𓊗^���� �@�n�C�h���R���`�]��100mg/kg�𓊗^���� |

| �U. | ���O�E�I�g�K�C���̊��o��Q�ɑ���`�F�A�[�T�C�h�ł̕]���@�ɂ��ċL���B |

| �V. | ��X�]�_�o��R�}�����~�E��ʉ߂�����A���}����_�o�𒆐������疖�����̑��s���ɗ�L����B �@�E��L�ɂ�����A�m�o�i���S�j���Ƒ̐��^���i���S�j���Ƃɋ�ʂ��邱�� �@�E�A���A�}���A�����_�o�i�����E�������_�o�j�n�A�_�o�E�̋L�ڂ̗L���͖��Ȃ� |

| �W. | ���{��P���̂��I���Âɍۂ��s���Z�������ɂ��I�g�K�C�_�o��Ⴢɂ��čl�����錴���ɂ��ċL�ڂ���B |

| �X. | ��Éߌ�ƈ�Î��̂̈Ⴂ�ɂ��ĊȌ��ɂׂ̂�B |

| �P�O. | ���L�̊��҂ɑ��鎡�Õ��j���q�ׂ�B �@���ҁF35�Ώ��� �@���a���F�����I�Ȏ����a�̗\�h�ړI�ɁA���Ǐ�̍����{�����q�������{�s������o���̂��ߔ������f�B���̂Q�T�Ԍ�p�҂���̏Љ�ɂ�藈�@�����B�����ォ�獶�������_�o�x�z�̈�̒m�o�ُ킪�����Ă���Ƃ����B �@���f�������F�S�g�Ǐ�͗ǍD�B���j���̎�E�����ɁE�J����Q�S�ĂȂ��B���o�������|�͔�������Ă���ڎ��ł͔S���ɔ핢����Ă��邪�A�����{����P���ɑŐf�ɂ��݂�ꂽ�B��p��ю��Ȉ�@����̓���͂Ȃ��B�p�m���}X���ʐ^�ł͉��{�NjߖT�ɒq���̍��̍��둤��1/3���c���Ă���̂��m�F���ꂽ�B���҂��ł��C�ɂ��Ă���Ǐ�͍����O���͂̒m�o�ُ�ł���B |

| �U. | ���Ȃɂ�����Z�J���h�I�s�j�I���ɂ��āA���̓��e�܂��ċL���B |

| �V. | ���{��P��P�����ւ̃f���^���C���v�����g������̉������_�o�m�o��Q�ɂ��čl�����錴�����L���B�Ȃ��A��p�͈ӎ����ɐZ�������݂̂ɂ����čs�����̂Ƃ���B |

| �W. | ���o�ُ����i�Ƃ������҂�f�f�����ōs����Տ������Ƃ��̌�������킩�邱�Ƃ��q�ׂ�B |

| �X. | ���{�E�ɓ����Ă���̉������_�o�̑��s�ɂ��ėՏ���U�w�I�ɐ�������B |

| �P�O. | �_�o��Q���u�ɂ̔��ǂ̃��J�j�Y���Ƃ��̎��Ö�̍�p�@���ɂ��ċL���B |

| �U. | �q�g�̉��O�ɗ^����ꂽ�G�h��������ƔF�m�����܂ł̎�e�킨��ѓ`���H���q�ׂ�B�i�}���ł������ł��j |

| �V. | 35�̏����B�����������E�����{�q��������ړI�ɑ�w�a�@�̌��o�O�Ȃ��Љ�ꂽ�B�������ɓ��L�����͂Ȃ��B�q���͐���G�o���Ă��邪�A�������ɂQ�x��ꚐI��F�߁A�摜�����ɂč���͉��{�ǂƂ��Ȃ�ߐڂ��Ă����B�f�@�̌��ʁA�����������͕ۑ����Â̗��҂Ƃ����Â̑I�����ɂȂ蓾��Ɣ��f�����B���҂́A����������Ȉ��藝�R�͖�������Ă��Ȃ����̂́A�������邵���Ȃ��Ɛ������ꂽ�Ƃ����B����̎��Âɂ��Đ����A���ӂ����擾����ɂ�����A�ǂ̂悤�ȓ_�ɒ��ӂ��Đ������s����IC�̊�{�T�O�܂��ďq�ׂ�B |

| �W. | 24�̏����B�E����敔�̒m�o�ُ��i���ė��@�����B10���O�ɋ߂��̎��Ȉ�@�ʼnE�����{�q�������A�R���O�ɂ͖D�����Ă����Q���������Ƃ����B������̎�͋͂��ŁA�u�ɂ��������ł��������A��̒m�o�ُ�͔����̗������瑱���Ă���Ƃ����B |

| �X. | ���{�ǂƋߐڂ��Ă���q�������̏p���ɂ��āA�������_�o�������Ȃ��H�v���q�ׂ�B |

| �P�O. | �ߌz�����܂ɑ���ό��I�����Œ�p���{��������̌��o�O�A�v���[�`�ɂ��s���ꍇ�A��ʐ_�o���{���}�̑�����h������ɂ��Đ؊J���̐ݒ�iHigh perimandibular approach���܂ށj�A�p���̏��u�ɂ��Ēm��Ƃ�����L���B |

| �U. | ���o�����@���Q�����A���ꂼ��̌������@���Ȍ��ɐ�������B |

| �V. | �����_�o���̉�U�w�I�\���i�}�K�v�j�ƁA�����_�o�D���p�̎�ނ��L���B |

| �W. | ��������̎��Ȉ�t�ɉE�����{�q���̔��������߂�ꂽ22�Ώ������A���Y���̔����˗���уp�m���}X���ʐ^�̉摜�f�[�^�������ė��@�����B

���f�ړI�ɎB�e�����p�m���}X���ʐ^�ɂĒq�������������Ƃ̂��Ƃł���B

���o���f���ł́A�㉺�{�Ƃ��ɑ���P���܂őS�Č��S���ŁA�|�P�b�g�T�j�ɂđ���P�����S�ɒq����G�m�������A����܂œ��Y���ʂ̕s���Ǐ�͂Ȃ������Ƃ̂��Ƃł���B |

| �X. | �p��ُ��u�Ɂi���o�j�̔��Nj@���ɂ��ĉ��L�̗p���p���Đ������� �m����������E�Ɋo�ߕq�E����������E�A���f�B�j�A�E���[���[�ϐ��E �u�ɑ��������E�ꎟ�m�o�_�o�ESeddon�̕��ށn |

| �P�O. | Le-Fort I�^����p�ɂ����đ������ꂤ��_�o�ɂ��āA���̑��s���L���i�}�K�v�j�A�p����o���Ǐ�Ɋւ���C���t�H�[���h�R���Z���g�̗v�_���L���B |

| �P. | �{���B�ǐ���ᇓE�o���ɑ�������\���̂���_�o��2�I�ׁB |

| �Q. | ���o��ʐ_�o�@�\�w����܂ߕ����̊w����쐬���ꂽ�u���Ȏ��Âɂ�鉺�����_�o�E��_�o�����̐f�f�Ƃ��̎��ÂɊւ���K�C�h���C���v�ɋL�ڂ���Ă���O���_�o������̏����ɂ����銴�o��Q�̎��Âɐ�������鎡�Ö�Ƃ��ċ�����Ă���Ă�����̂����ׂđI�ׁB |

| �R. | �����_�o�̎��R�T�������o��e��Ȃ̂͂ǂꂩ�B�P�I�ׁB |

| �S. | ���o�ɂ��Đ������̂͂ǂꂩ�B�P�I�ׁB |

| �T. | ���̑I�����Ő��������̂�2�I�ׁB |

| �U. | ���{�q���������ɐ_�o�����̌����ƂȂ肤���Z�E�s�ׂɂ��ċL���B |

| �V. | �ؒf���ꂽ�����_�o�̏C���p�̏p���̗v�_�ɂ��āA�_�o�[�X�����p�A�l�H�_�o��p�����C���p�̂��̂��̂ɂ��ċL���B |

| �W. | Seddon���ނ�Sunderland���ނɂ�����neurapraxia, axonotmesis, neurotmesis �̕a�ԁATinel����̗L���A�l���ɂ��Đ�������B |

| �X. | ��ʐ_�o��Ⴢ̏Ǐ�ƕ]�����@�ɂ��ďq�ׂ�B |

| �P�O. | 63�Ώ����B�ߎ��Ȃɂč����U���ɃC���v�����g������p���{�s���ꂽ�B�p���Ɍ������ɂ݂����o���A�p�㐔���o�߂��Ă��������O����I�g�K�C���畆�ɖ������������悤�Ȉ�a���ƁA�������y���������邾���Œɂ݂��o����悤�ɂȂ����B�S���ォ��́u��p�͗\��ʂ�ɍs���Ă�����͂���܂���B�l�q�����Ă��������v�Ɛ�������邾���ł������Ƃ����B�S����ւ̕s�M������A�����E���Â���]���đ�w�a�@�̌��o�O�Ȃ���f���ꂽ�B��f���ɎB�e�����p�m���}�w���ʐ^��A���{�ǂ̖�P/�Q���x�܂ŃC���v�����g�̂ɂ�鉺�{�Ǖǂ̖����������^��������F�߂��B |

�������~ |

|

| �P. |

�Ɋo��`������_�o���ۂ͂ǂꂩ�B2�I�ׁB |

| �Q. |

���������̂͂ǂꂩ�B���ׂđI�ׁB |

| �R. |

�Z�J���h�I�s�j�I���ɉ������Ȃ��̂͂ǂꂩ�B2�I�ׁB |

| �S. |

���̑g�ݍ��킹�Ő��������̂�S�đI�� |

| �T. |

���݁A���o�����ɗp�����Ă����e�[�X�g�f�C�X�N�͎���̕ۑ����Ԃ̖�肩��̔������~����Ă���B���̂��ߎ{�݂ł͂���ɏ��������o����������쐬���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| �U. |

�l�H�ޗ���p�����_�o�Đ��U���p�ɂ��ċL���B |

| �V. |

�����_�o�����̕��ށiSeddon���ށASunderland���ށj�ɂ��Đ�������B |

| �W. |

���{�}����p�p��ɔ��ǂ����ʐ_�o��Ǐ�ɂ��čl�����錴����3��������B |

| �X. |

17�̒j���i�g��170cm�A�̏d65kg�j�B�E�����O�́u���т�v����i�Ƃ��ė��@�i���f�j�����B2�T�ԑO�ɋߎ��Ȉ�@�ʼnE�����{�q���������Ƃ����B�����������Ȉ�@����̏Љ�i���j�͂Ȃ��B�u���т�v�͔������ォ�炠�������A���X�ɉ��Ă������߁A2�T�ԗl�q�����Ă����Ƃ����B�����̌��ʁA���O����2PD�ASW�m�o�e�X�^�[�ō��E���͖����A���o�Ǐ���X���ŁA�����Ɏx��͂Ȃ��A��a���iVAS�F7mm�^100mm�j���c����x�ł������B���Õ��j�Ƃ��āA���R�o���~�����������邱�ƂƂȂ����B |

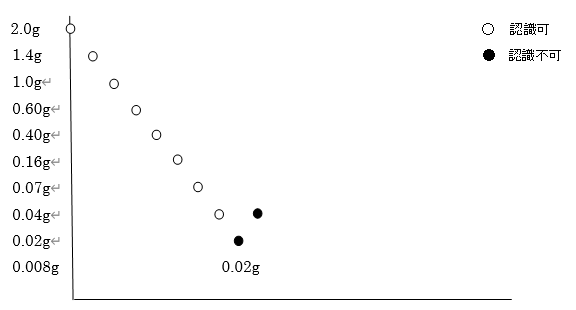

| 10. |

�ی����ڂ���Ă��鐸���G�o�@�\�����Œ�߂��Ă���S W�m�o�e�X�^�[(Semmes-Weinstein monofilaments) ��p�����Ɍ��@(�i�K�@)�iMethod of limits (Stair case method) �j�ɂ��Ď��{���@����̓I�ɋL�ڂ���ƂƂ��ɉ��}�Ɍp�����Čv���̈����L�ڂ��i���g�ōl�����ˋ�̌������ʂŗǂ��j�A�}�̒��ōŏ����臒l�A�ő剺��臒l�������A���̏ꍇ�̐f�f�l�ƂȂ�G�o臒l�������Ȃ����B

�Ɍ��@�ɂ��Ă̐����i��L�ō쐬�����}��p���Ă��j |

| �P. |

�{�w���߂���O�E�㊴�o�ُ�̐f�f�菇�ɂ��Đ������̂͂ǂꂩ�B�P�I�ׁB |

| �Q. |

�����_�o���ۂɂ��Đ��������̂�I�ׁB |

| �R. |

�u���Ȏ��Âɂ�鉺�����_�o�E��_�o�����̐f�f�Ƃ��̎��� �Ɋւ���K�C�h���C���i2019�N�j�v�ɂ����āA�O���_�o������̏����ɂ����銴�o��Q�̎��ÂƂ��Ē����x�̃G�r�f���X��L���A�キ��������Ă�����̂�2�I�ׁB |

| �S. |

35�̏����B |

| �T. |

�_�o���Lj����nj�Q�Ɋ܂܂�鎾����S�đI������ |

| �U. |

��ʊJ�ƈ�i������GP�FGeneral practitioner�j���x���̏��u�ɂ����āA���O��I�g�K�C���̈�ɒm�o�ُ�ǂ����錴���ɂ��āA�Ǐ�̒��x��p�x���܂߂ďq�ׂ�B |

| �V. |

�ُ튴�o�̎�ނɂ��ė��A���ꂼ��Ȍ��ɐ�������B |

| �W. |

�����_�o���ؒf���ꂽ�ꍇ�̕ϐ��ƍĐ��ߒ��ƊO�����_�o��̌`���ߒ��ɂ��Đ�������B |

| �X. |

���o���ɑ��鍪���I�z���s���p�ɂ����đ�������\��������]�_�o��2�����āA�����ɂ��o������_�o�Ǐ�Ƃ��̎��Ö@�ɂ��Ă��ꂼ��q�ׂ�B |

| 10. |

���o��ʂ��x�z����^���_�o�Ɍ������z���ɂ��Ċe�_�o�ɕ����Ď��������тɂ��̏Ǐ�ɂ��ċL�ڂ���B |